なぜ我々はコロナに打ち勝てたのか?

はじめに

このブログは ”活動紹介” と ”技術発信” のために作ったものです。

しかし、今回は毛色を変えて Tourism Project がなぜ生まれ、

どうしてコロナ禍を耐え忍んだかという記録をここに残そうと思います。

そのため、今回は 大学などのプロジェクトに関わる人、オンラインプロジェクトを存続させたい人 に向けた内容になることをご容赦いただきたいです。

プロジェクトの遍歴

ここからは、我々のプロジェクトが出来てから今まで、何があったのかを書きます。

※ 結論だけ知りたい場合は読み飛ばしてもらって構いません

2020年1月 誕生

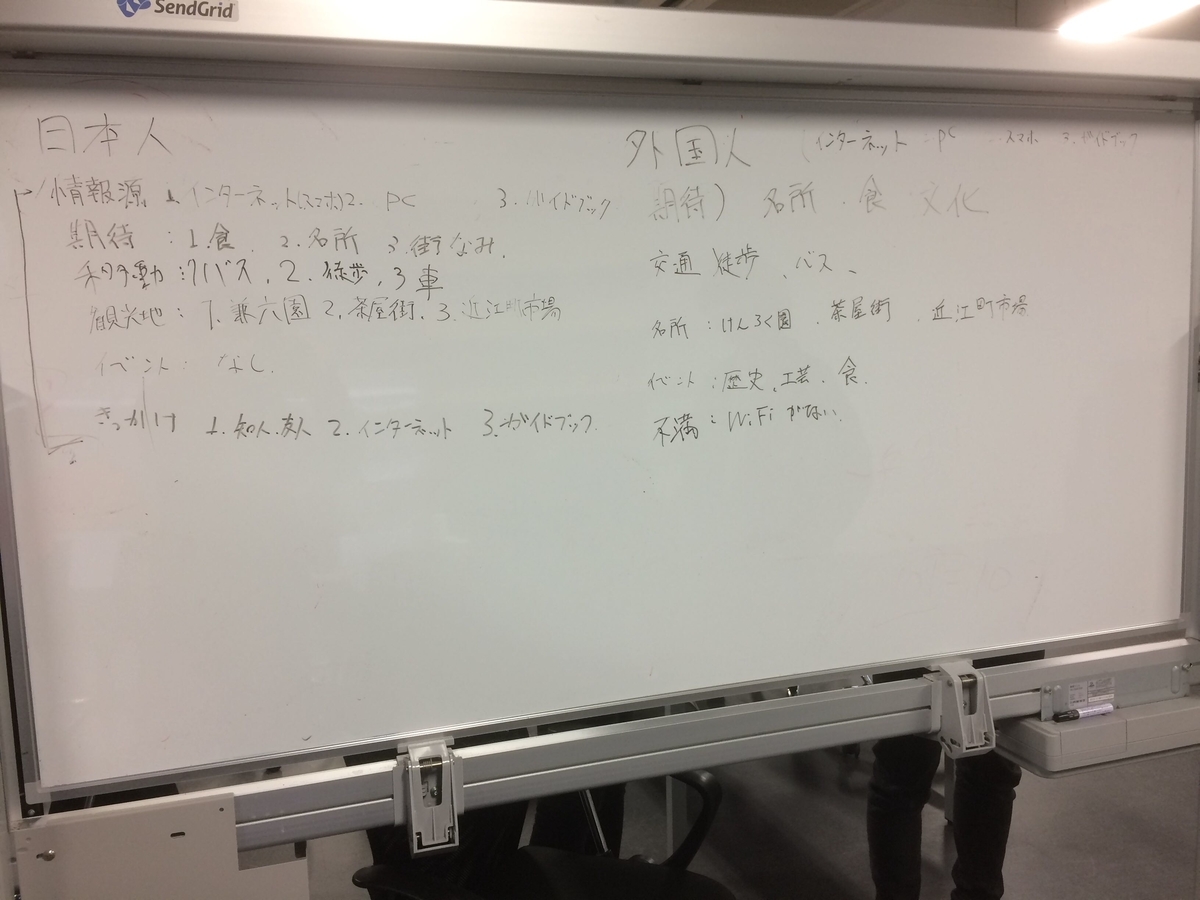

我々は、我々のボスである袖准教授に呼び出され、ホワイトボードの前にいました。

Tourism Project(当時はTravel with us)は、この時に出来たというわけではなく、この一年前には存在していました。

だが、元のメンバーの多くが就職や進学ということで、新たなメンバー体制で心機一転やっていくことになりました。この時のメンバーは全員が全員ほぼ初対面でした。

2020年2月 引き継ぎ

この月は以前のプロジェクトの引き継ぎ作業を行っていました。

以前は、海外からの観光客に向けたWebアプリケーションの作成をしており、これに用いている技術についての勉強や、このサイトの運用方法などを引き継いでいました。

この時にSlackを導入し、チーム内での情報共有を円滑にしました。

2020年3月 心機一転

この時期からボスからの提案で、今までのプロジェクトの内容を終了して新しいプロジェクト内容に変更してみないか、という提案がなされました。

うまくいけば法人化もしてもいいとのことなので、張り切って新しいプロジェクトのアイデアだしを行いまいした。

2020年4月 オンライン

ここで、件の感染症が猛威を振るい始め、集まってプロジェクトを行えなくなりました。

我が校で開催された、情報処理学会第82回全国大会がZoomでの開催になったのを参考に、我々もオンラインでプロジェクトを始めることにしました。

当時のチームリーダーである 中山さん の提案で毎週2回決まった時間にミーティングをすることになりました。

2020年5月〜8月 苦悩の日々

この頃、週2回のミーティングの議題は「プロジェクトで今後何をするか」を決めることでした。

しかし、これを決めるのにかなり揉めたり、振り出しに戻ったりと、もともと1時間を想定していたミーティングも、時には3時間を超える日も出てきてしまいました。

最終的には、「チームメンバーがアニメ好きである」「地元の観光地を発信したい」などという思いから「湯涌で聖地巡礼アプリを作りたい」という意見で決まりました。

2020年9月〜2021年2月 アプリ開発

今年度中に、湯涌温泉観光協会様へアイデアを見せて、最終的にイベントを開催したいという目標が決りました。

そのために、必要なアプリやWebサイトなどを設計して、実装に移りました。

この頃のミーティングは、進捗報告が主な内容だったため、週一回に減っており、

日によっては、5分程度でミーティングが終わる日もありました。

ミーティングのほかに時間を作って ”朝活” と称してZoomに集まって開発をする会や、 ”もくもく会” という作業通話を行ったりしました。

2021年3月 プレゼンと卒業

実際にiOSアプリのモックが完成しました。

プレゼン資料とできたアプリを携えて、湯涌温泉観光協会様へプレゼンをしまして、結果、高評価でした。

もちろん、細部には問題のある箇所はあったが、面白いと言ってもらえました。

この月に前リーダーであった 中山さん が卒業し、Fくん に新たなリーダーに着任ししました。

2021年4月〜2021年9月(現在)

新たな体制になって最初に行ったのは、記録を取れるようにしたことでした。

今までは、口頭での進捗報告だった。しかし、これでは進捗の管理が困難であり、大学側などにプロジェクトをしっかり行なっていたことを示す事ができません。

そこで、進捗報告システムを作りこれを定期ミーティング前に行うことで、話の流れがスムーズになったり、しっかり進捗のログを取れるなど多くのメリットがありました。

また、これまでSwift(プログラミング言語)での開発を行ってきたのですが、これよりもFlutter(iOS, Android双方とも開発できるライブラリ)を用いた方がいいという話になり、こちらを用いた開発に移行しました。

そして現在も、湯涌温泉観光協会様と話し合いながらイベント開催を目標に活動を行っていました。

全リーダー 中山さん への取材からわかったこと

今回、全リーダー 中山さん への取材で分かったことをまとめてみました。

休憩や雑談などを意識して入れる

中山さんによると、Zoomでは常に誰かが喋っていたり、プロジェクトに関係のある話を話しがちなので、対面に比べ疲れてしまいます。

そこで会議の進行をする場合は、議題の合間などに雑談を挟んだり、長時間になる場合は休憩を挟んでいたそうです。

また、その雑談を通してチーム内の仲が良くなるような効果も狙っていたといいます。

他にも、「会議は必要な人のみで短時間で行う事」「定期ミーティングであっても議題がなければすぐに終わらせる」なども気をつけていたそうです。

プロジェクト内部活を作った

オンラインで、普段よりチームの文化が築きにくいです。

そこで中山さんは、Slack内のチャンネルで「アルゴリズムとデータ構造」という、競技プログラミングについて話すチャンネルを作りました。

チームの仲を良くするために作ったといいます。

後になって考えると、これが「好きなものを教え合う」「技術や情報を共有する」というチーム文化につながったと筆者は考えます。

ちなみに、中山さんがこのような考えは、以下の本を読んだのがきっかけだそうです。

リーダーの引き継ぎはみんなに相談した

中山さんが卒業する際に、次のリーダーを選ぶ必要がありました。

リーダーを選ぶにあたって、その人選が原因で蟠りができないように、チーム全員と1人づつ話し合って、決めたといいます。

そして、現在でもその決定によってスムーズなプロジェクト運営ができていると筆者は考えます。

みんなが技術やプロジェクトに興味ややる気があった

みんなの技術に対するモチベーションが高く、情報の共有などができたこと。

全員が同じ目標を持ってプロジェクトを進めていたこと。

これらの理由で、プロジェクトが纏まっていたと中山さんは考えていたようです。

コロナに打ち勝った理由

筆者の考えるコロナに打ち勝った理由を簡単にまとめると以下の通りです。

- オンライン環境づくり

- チーム文化づくり

- みんなの協力

1. オンライン環境づくり

オンラインでプロジェクトを運用するためには、環境づくりが必須です。

SlackやZoomなどのコミュニケーションツールを用いることが大前提となる。

その上で議題がなかったとしても、定期的なミーティングを行う事で、それが習慣化し、存続し続けるプロジェクトになります。(ただし、議題が無い場合はすぐに終わっても良いです)

また、Google フォームを用いた進捗管理システムや、特定の日時になると定期ミーティングのURLが発行・通知される機能を作り、システム面から参加率を上げるように努力しました。

2. チーム文化づくり

ただ、ミーティングを行うだけではチームの結束は弱いです。

そこで、チームに愛着を持ってもらえるようなチーム文化が必要です。

この部分は一般化できる話では無いかもしれないですが、Slackにプロジェクトに必要なチャンネル以外にも、娯楽や勉強会などのチャンネルを増やすことで、Slackが活発化して、自然と和気藹々として雰囲気を作れるのではないかと考えます。

3. みんなの協力

これが最も大切だと感じるのですが、ひとりが努力してもプロジェクトは成功もしなければ存続もしません。

ゆえに、全員がやる気を持ってプロジェクトに参加する必要があるります。

ただ、環境面が整っていない状況では、どうしたってやる気は出ないので、この部分の改善は、問題意識を持った誰かが率先して行う方がいいのではないかと考えています。

終わりに

大学のプロジェクト運営は大変難しいことです、

これは中山さんの言葉ですが

プロジェクトには強制力がなく、学生は自由、やるかやらないかは勝手

とのことです。

しかし、実際プロジェクトを運営するためには、学生の興味を引き出し、やる気を持たせ、プロジェクトに参加してもらう必要があります。

故に、会社でのプロジェクト運営と別の難しさがあります。

しかし、プロジェクトが成功した時の達成感は素晴らしいものなので、ぜひこの記事を参考にみなさんも大学のプロジェクトを存続させ成功させて欲しいです!

ここまで読んで下さり、ありがとうございます。

みなさんも良い、プロジェクトライフを!